先日子供達が通う小学校で校内音楽会がありました。去年まで子供がいる学年の演奏しか聞けなかったのですが、今年はコロナ禍以来初めて全学年の演奏を聴くことができました。

どうやらうちの小学校は結構音楽に力を入れているようで、他の学校のママ友に聞かせたらすごい!とのこと。確かに6年生の演奏ともなると、音楽隊かな?のレベルでかなり聴きごたえのある演奏だなと感じていました。

ということで、今回は日本の公立小学校の音楽についてご紹介します!

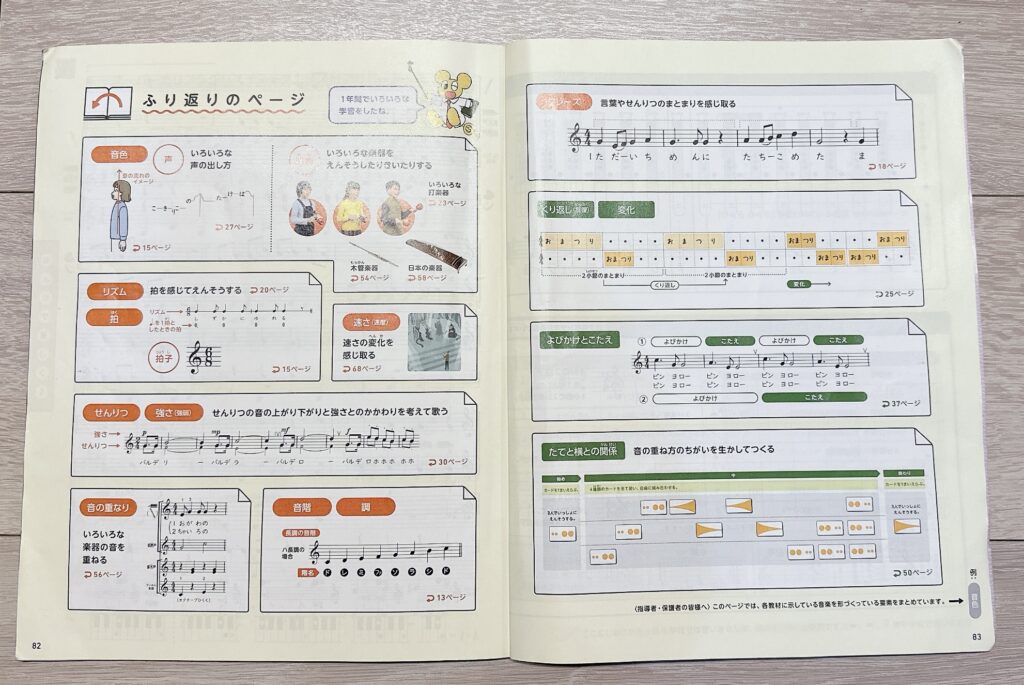

令和の小学生の音楽授業

1年生

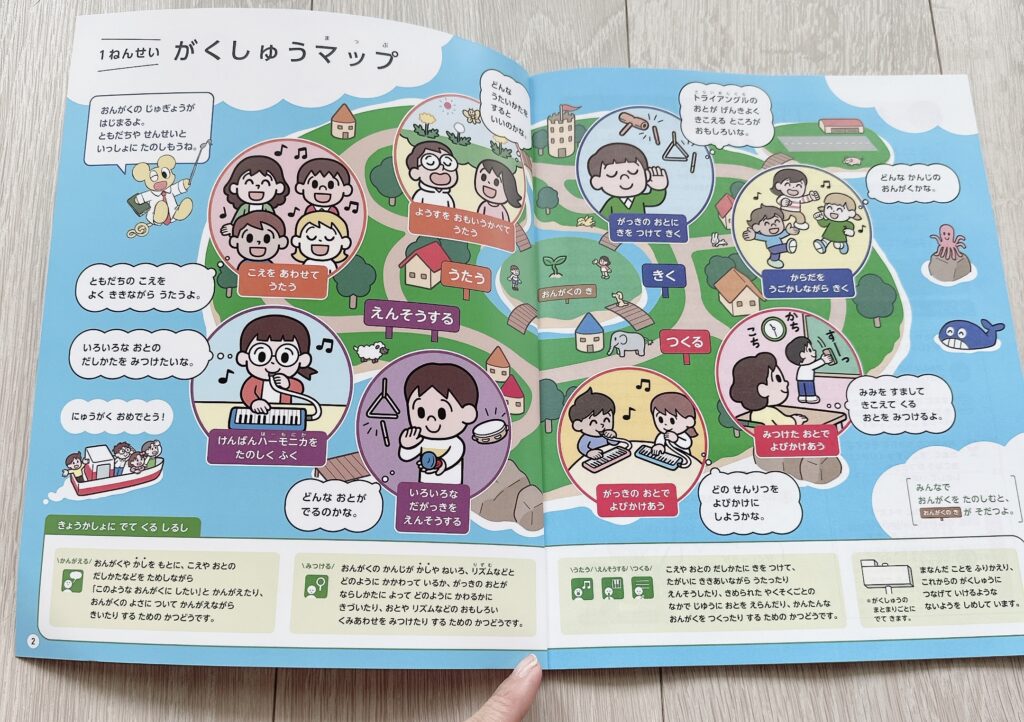

こちらが1年生の音楽の教科書です。表紙をめくってみると、この1年で学ぶことがざっとわかりますね。音楽を楽しむこと、音感やリズム感を養うことが目的といった感じでしょうか。1年生のうちは担任の先生が音楽も担当します。

注目すべき点は1年生から鍵盤ハーモニカを習うんですよね。最近だと幼稚園でも導入しているところが多い印象です。ちなみにうちの学校では鍵盤ハーモニカのことを「鍵ハ」って読んでます。けんは。今日けんは持った〜?みたいな。

調べてみたら鍵盤ハーモニカを学校の授業で使うのって世界的にみても珍しいみたいなんです。唯一韓国は日本と同様に教育現場で一般的に使用されているみたいですが、中国や東南アジアは限定的に、ヨーロッパやアメリカではほとんど使用されないそうです。

ところで鍵盤ハーモニカーの音って覚えていますか?こんなに大きな音でんの?!ってくらい大音量でビビりました。音楽の宿題で鍵盤ハーモニカ演奏が出たりするんですが、こっちが仕事中に弾かれるとまあまあの騒音です。

2年生

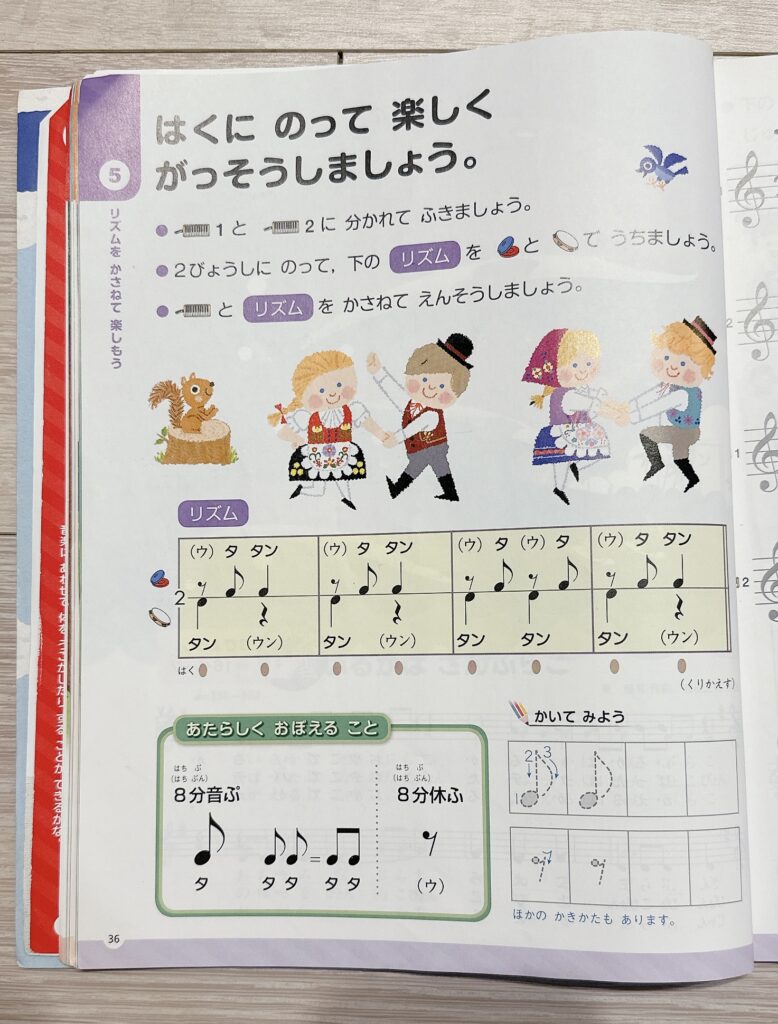

続いて2年生の教科書。1年生と同じで音楽の楽しさやリズム感に重きを置いている感じです。「ッウン」とか「タ・タ・タ」っていうリズム取り、懐かしなあ。

3年生

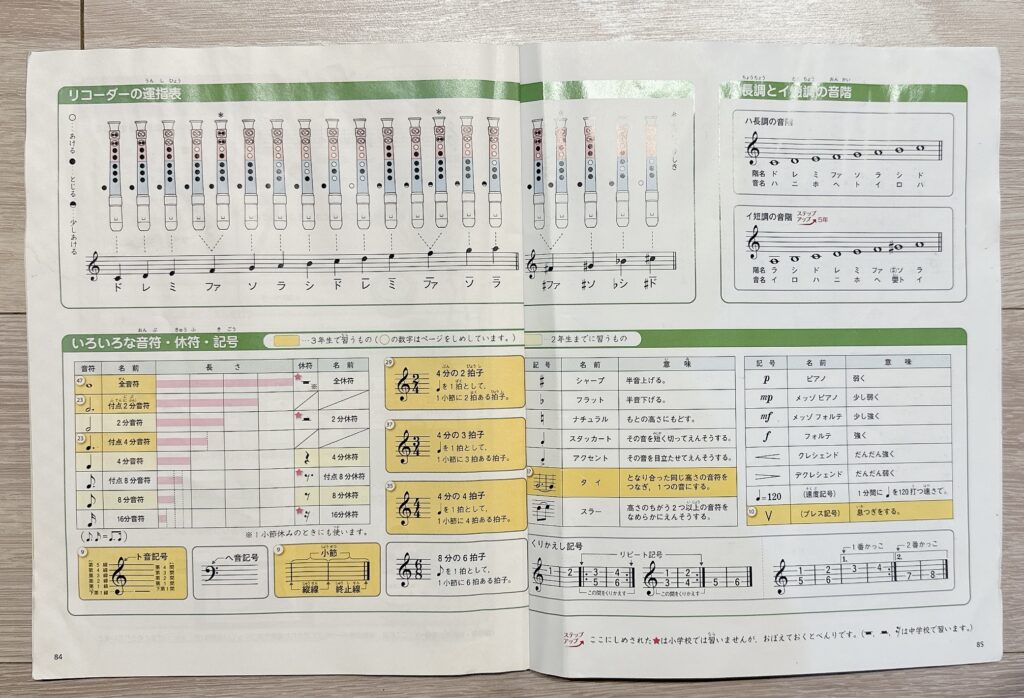

ついにリコーダー登場です。ランドセルに刺さるリコーダー、小学生の風物詩ですね。しかしうちの学校ではリコーダーの登場とともに、「音楽バックを準備してください」と通達が来て、リコーダーと楽譜ファイルが入る手提げカバン(いわゆるレッスンバック)を新たに準備しました。令和は刺さんのか、ランドセルにリコーダー…。

音符とか休符・記号なども出てきてグッと音楽の授業っぽくなってきました。

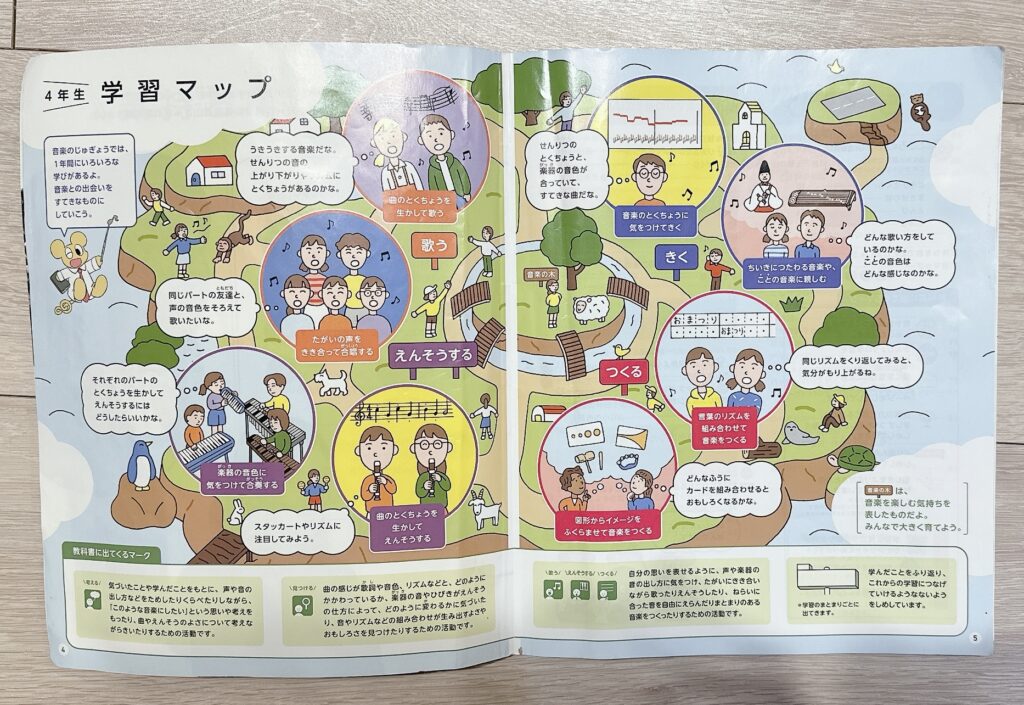

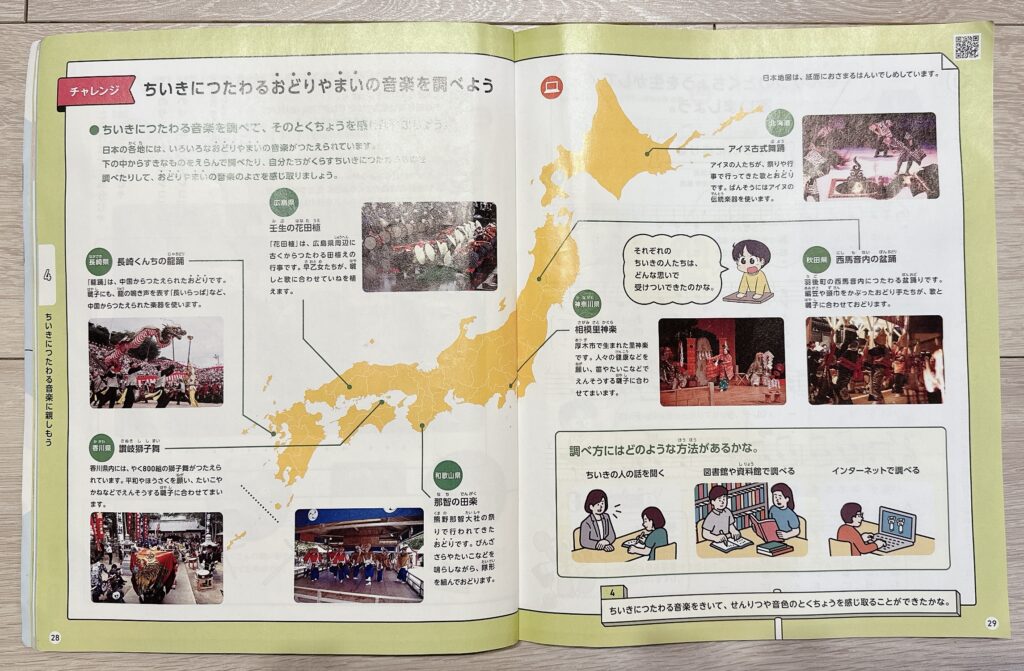

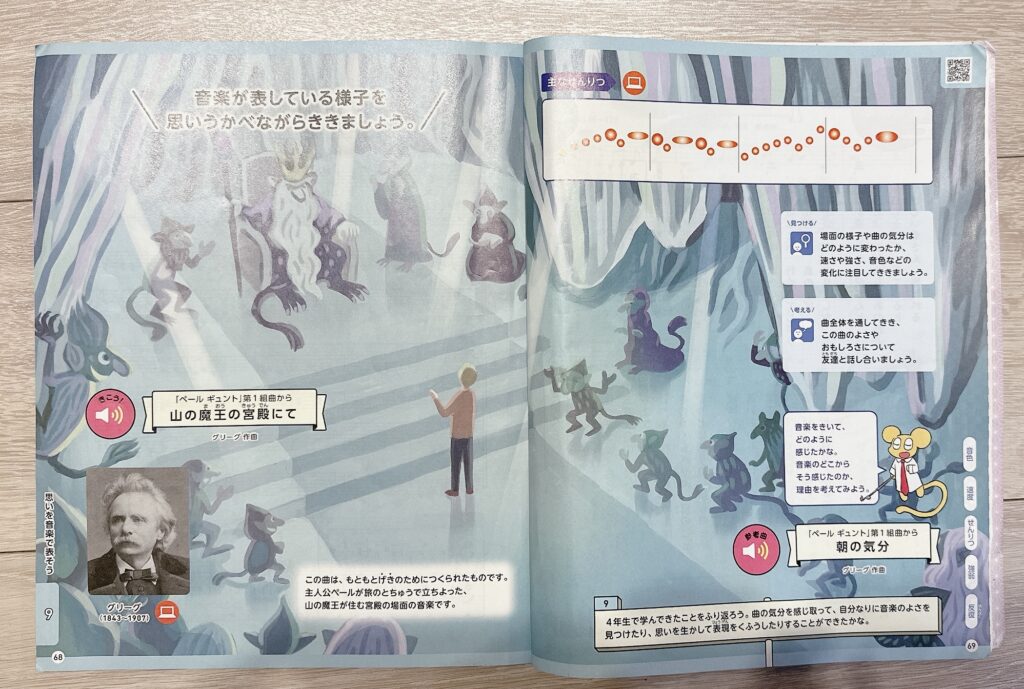

4年生

そして4年生。日本の伝統音楽や外国の音楽家についても習うようです。そういえばうちの小学校の音楽室には音楽家の自画像飾ってないそうです。私が子供の頃はベートーベン、バッハ、ショパン、モーツァルト、ヘンデルあたりが飾ってあって、特にベートーベンは目が動くっていう学校の7不思議あるあるの一つだったんだけどな。

5年生・6年生

5年生以降は手元に教科書がありませんので、また今後更新していきたいと思います!

ところで私が子供の頃はハーモニカをやったんですが、今の子供はやらないんです。鍵盤ハーモニカやリコーダーが普及したことと、指導の難しさ、衛生面の懸念などが理由だそうです。

音楽会にめっちゃ力を入れている

音楽会の準備

演奏会は1〜2年生は歌と鍵盤ハーモニカがメインとなります。3年生以上は+リコーダーやトライアングル、鈴、マラカス、ギロ、タンバリン、カスタネット、キーボード・オルガンなど、さらに学年が進むとウッドブロック、シンバル、木琴、鉄琴、ボンゴ、小太鼓・大太鼓などが登場し、音に厚みが出てグッと演奏っぽくなります。

どの楽器を演奏するか問題…私が子供の頃にもありました。ピアノを習っている子はオルガン係、とか固定のポジションもありましたけど、小太鼓とか大太鼓とかはクラスにそれぞれ一人だったので競争率が高かったです。今もその事情は同じようで、まずは立候補制。やりたい人が多数の場合はオーディション制で決めていきます。息子は木琴にチャレンジしていましたが、オーディションで落ちてしまいました。それでもまさかの大太鼓を勝ち取っていました。

それからほぼ毎日練習が始まるのですが、とにかく音楽会前1ヶ月は練習に力を入れています。体育や特別活動、図工などの授業を音楽の授業に差し替えて練習しています。子供の話を聞いていると休み時間も自主的に練習しているようでした。

今は学校貸与のiPadもあるので、家で音楽を聴きながら自分のパートを練習したりもしていました。

音楽会当日

全部で3部制になっていて、入換制でした。1部は各学年の1組、2部は各学年の2組・・・という具合です。体育館に運動マットが保護者用にひかれていて、その上に座らせてもらいました。子供達は体育座りなのに、なんかすんません。

私が小学生の頃もクラスごとに何か曲目を演奏する機会はあったと記憶していますが、保護者に披露というのはありませんでした。今年は息子が大太鼓という大役を仰せつかり、多分息子本人よりも私の方が緊張していました。

親世代に響くラインナップ!

今年は親世代に響く曲目が3つもありました。

| 1年生 | はらぺこあおむし、ちょうちょう |

| 2年生 | 山のポルカ、青い空に絵をかこう |

| 3年生 | 虹色のつばさ、おはようおはよう/ほしぞら/帰り道 |

| 4年生 | ドラゴンクエスト ロトのテーマ |

| 5年生 | おもちゃの兵隊のマーチ |

| 6年生 | 摩訶不思議アドベンチャー |

ドラクエとドラゴンボールと3分クッキング(おもちゃの兵隊のマーチ)て!!キターー!!聴き馴染みのある曲を演奏してもらえるとテンション上がりますよね!さっむい体育館に座らされますが、俄然演奏会が楽しみになってきました。

小さな演奏家たちの実演を聴いてくれ!

ぜひみなさんにも披露したいほど質の高い演奏会だったのですが、撮影NGだったため音だけでお楽しみください!

かわいい1年生と緊張の4年生ドラクエ、完成度の高い6年生ドラゴンボールをご紹介します。

1年生のはらぺこあおむし と ちょうちょう

どうしてこんな声が出るんでしょうか。子供の声って心の琴線に触れます。本当に今だけ。守りたい。このままでいて。尊すぎて涙出ました。

4年生のドラクエ

息子が大太鼓を頑張った曲、心臓バクバクでした。でも録音にすると意外に大太鼓の音録れてないな・・・。

途中のリコーダーのパートがなんとも小学生らしくてほっこりします!

1:59あたりから2:02くらいまで休拍があるのですが、指揮者なしでどうやって入りを揃えたの?って息子に聞いたら、心の中でみんなカウントしてるんだよ、とのこと。すげえ!!!息ぴったりやんか!!!

6年生のドラゴンボール

さすがの6年生!!

演奏最後に「カランカラン・・」って音聞こえました?実は小太鼓のバチを演奏終了とともに落としてしまったのですが、落とした子も周りの子もぴくりとも反応せず、前を向いたまま凛と拍手を待ちました。するとまるで「カランカラン・・」も演奏の一部のよう。タイミングも良かったし。

ほら、オーケストラでもあるじゃないですか、最後にティンパニに頭を突っ込んで終わる曲(マウリツィオ・カーゲルの「ティンパニとオーケストラのための協奏曲」)。あまりに堂々としていたので思わずそういった類なのかなって思ってしまいました。あとでやはりミスだったということが分かりましたが、こういった対応力もさすが高学年だと感動しました。

こんなに揃うの?!

正直ここまで期待していませんでした。実は去年までは指揮者がいたのですが、今年は指揮なし。ピアノは音楽の先生が演奏されていますが、子供達はそのピアノの音とみんなの音を頼りに演奏しています。高学年はいずれもテンポの早い曲なのに、よくもまあここまで揃えられたなと感心です。スピードの変化や強弱をきちんとつけている事に気づいた方いらっしゃいますか?きっと日々の練習の成果ですね。感動!

演奏しているのは普通の公立の小学生ですよ。その辺におる鼻水垂らした小学生ですよ。それを考えるとすごいクオリティじゃないですか?!

そういえば子供が音楽の先生は厳しいと言っていましたが、なんとなく理由がわかる気がします。先生もほんとお疲れ様です!

まとめ

みなさんの地域では小学校音楽会ってありますか?1年生から6年生まで初めて通して聴いて、人って6年でこんなに成長するの?!って思いました。尊いわ。来年の音楽会がすでに楽しみです。

最後にふと思い出した音楽関連おすすめyoutubeをご紹介します。アメリカ時代の音楽の先生から勧められた動画で、超絶暇つぶし動画ですが、思わず大人も見入ってしまう可愛さと面白さですよ!

@DoodleChaosさんのLine riderシリーズ

くるみ割り人形の「金平糖の精の踊り」に合わせてソリに乗った謎のキャラが滑り降りていく。お、おまえ生きとったんか!そして最後は、・・・あっ!!

他にも色々なクラシック曲で制作されています。

では!

コメント